我宣布!平武的彩林红叶已进入最佳观赏季!漫山红遍、层林尽染各种颜色层层叠叠真的要被迷倒了!图源:微平武这样的风景将一直持续到11月中旬!速速码住这几个...

2025-10-31 2

近年来

一种城市深度旅行的方式已悄然兴起

人们像考古学家一样

深入城市纹理

试图找到那承载的记忆与情感文化

今天,让我们一起

用“考古”的方式打开新都

探索城市的“古里古气”

城市“考古”,不是简单的怀旧,

而是像一名学者,在现实的图层下,

挖掘出时间的断层。

桂 湖

我们的“考古”从桂湖开始。这里不仅仅是赏荷、赏桂胜地,更是一处活态的“文化地层”。明代状元杨升庵的故居在此,当你走过那条斑驳的回廊,指尖划过精巧的雕花窗棂,仿佛能触到五百年前杨升庵“滚滚长江东逝水”的咏叹。这不仅是历史的回响,更是新都文脉最深厚的一层。

“君来桂湖上,湖水生清风。”这里是87版《红楼梦》里“大观园中秋夜宴”的取景地;这里也是黛玉和湘云联诗解闷,吟出那句著名的“寒塘渡鹤影,冷月葬花魂。”的地方;这里因荷花而举世闻名,也因桂蕊飘香而“换了人间”。

盛夏时节,这里红莲碧叶连天,万荷绽放,摇曳多姿。

金秋时节,满园桂花竞放,银白丹红,争芳吐艳,一片繁荣景色。“红莲一朵千秋艳,金桂满城万里香”,这便是新都桂湖独有的魅力。

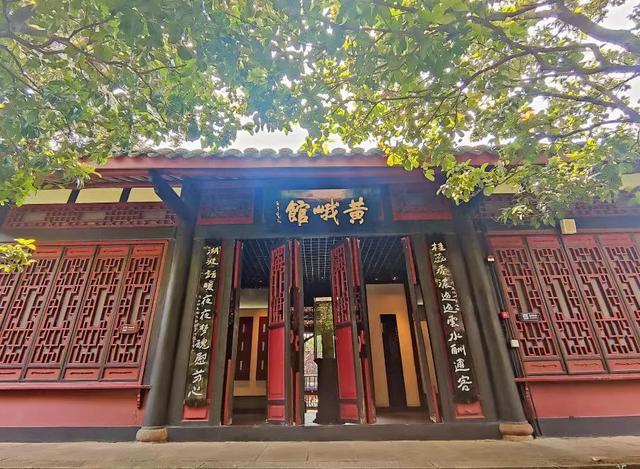

漫步亭台楼阁,处处可见楹联点睛。交加亭畔“满湖烟雨入诗情”的飘逸,杨柳楼台前“一池明月浸荷花”的美好,黄峨馆的“湖波话暖,夜夜梦魂慰芳心”的思念,都是对“桂湖”最生动的诠释。若杨升庵重游故地,定会惊觉他当年“当时明月在,曾照彩云归”的期盼,已化作今日游人如织、笑语盈门的盛景。

让我们循着楹联的墨香,以诗词为舟,穿越时光烟波,唤醒新都这座古城的诗意。

桂蕊飘香,美哉乐土

湖光增色,换了人间

升庵祠为桂湖的主体建筑,歇山式屋顶,带有翼角的屋面,呈现了中国古建筑之美。

老桂影婆娑,记集中诗句清新

在昔烟波曾送客

平湖光潋滟,看岸上楼台点缀

至今风月尚含情

桂湖里的黄峨馆与升庵祠相邻,是纪念杨升庵夫人黄峨的展馆。正德十二年,杨升庵回到新都,次年迎娶尚书之女黄峨,黄峨嫁到新都杨家后与杨慎如胶似漆,恩爱有加。两人弹琴作画,切磋诗文,鹣鲽情深,琴瑟和鸣。她和杨升庵“生同心,死同穴”的爱情故事,穿越几百年的历史,至今依然令人动容。

桂蕊香浓,迢迢云水酬逋客

湖波话暖,夜夜梦魂慰芳心

据说,交加亭是为了纪念杨升庵夫妇修建的,名曰“交加伊人”,取自“夫唯大雅名千古,所谓伊人水一方”。这座毗八角的双亭,一亭依岸、一亭跨水、一亭高、一亭低,错落有致,浑然一体。不仅是桂湖最具特色的园林建筑之一,而且是全国唯一的一座非对称的双亭,以双亭来比喻状元杨升庵和才女黄峨,歌颂他们真挚的爱情。

千里江山开画本

满湖烟雨入诗情

云外楼

古人云:“会当凌绝顶,一览众山小。”在新都虽没高耸入云的山脉,但30米的楼阁却耸立云端,故名云外楼!此楼坐南向北,正面临湖,伫立楼头,凭栏远望,桂湖的水色天光及香城的远山近景尽收眼底。

云外楼的美,美在四季,更让这里成为了热门影视剧的取景地。去年贺岁档,由易烊千玺主演的电影《小小的我》,便是在云外楼下取景,更吸引众多游客前来打卡同款取景地。

@新拍客白桂祥

这里也是新都区第二届网络春晚的主会场,夜幕降临,灯光闪烁,别有一番风味。

湖上游人归去晚

桂堂初月夜来明

挹锦门

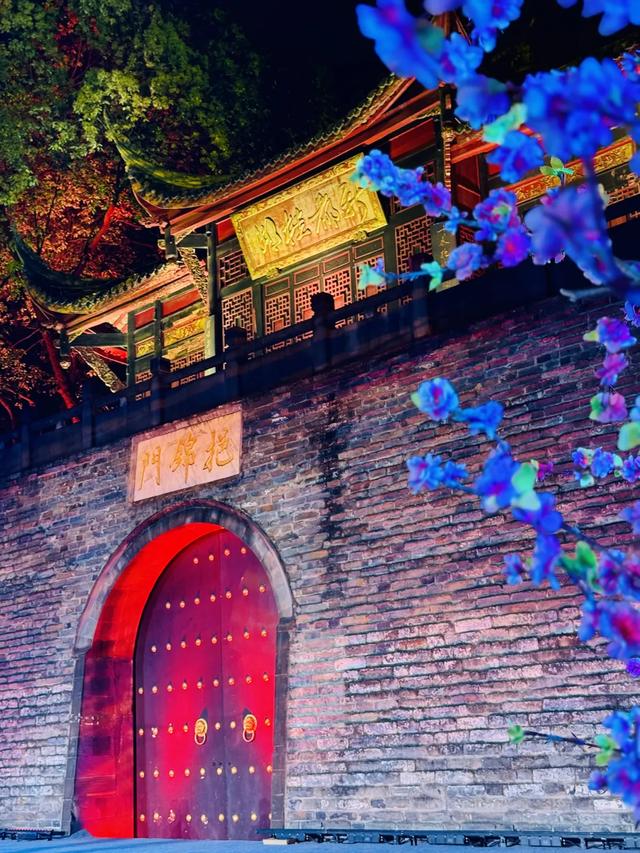

提到新都桂湖,就不得不提到公园中那段明代古城墙,这座全长850米的城墙,是成都保存最完整的明代古城墙。

彼时,瞻云、飨明、挹锦、辉光四座城门犹如四颗璀璨的明珠镶嵌在城墙之上,然而,岁月流转,曾经的四座城门都已消逝在时光的尘埃里。直到2001年,杨升庵研究会广泛征求新都文化名人的建议和意见,选址在桂湖西面城墙、桂湖广场东面中心处,重建明清古城墙上的挹锦门。

挹锦楼的建筑设计取汉代容器耳杯之意,整个建筑一大带两小,呈亚字形,中间突出部神似耳杯之双耳,这一取意正合了古代挹(yì,酌意)锦门以城中之器,酌城外如锦秀色之意。

得山林静气

为天下闲人

宝光寺

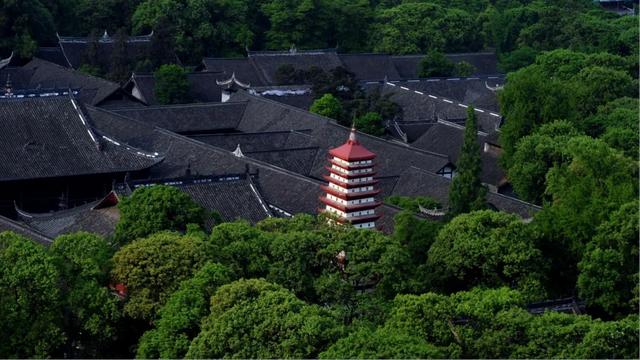

与桂湖相邻的宝光寺,始建于东汉,历史悠久,是长江流域四大丛林之首,是中国唯一保存早期“寺塔一体,塔踞中心”典型布局的寺院。

寺内30米高的舍利塔,又名无垢塔,始建于唐中和三年(公元883年),塔高30米,是一座造型精巧的13级密檐式方形砖塔,塔身微斜,被誉为“东方斜塔”。

宝光寺还是“收藏大家”,拥有元明清及近现代名家书画近2000件,其中200余件为国家珍贵文物,器物类珍贵文物更达数千件,其藏品规模与质量堪比市级博物馆。这里是祈福静心、欣赏古代艺术瑰宝的绝佳去处。

世外人法无定法,然后知非法法也

天下事了犹未了,何妨以不了了之

东 湖

“东湖”之名源于其地理位置——位于原新繁县县署之东,由唐时为官居宰相的李德裕在任新繁县令时开凿,有1200余年历史,早于大名鼎鼎的苏州园林、杭州园林和扬州园林。

东湖内有专祀李德裕的“怀李堂”,纪念唐宋先贤李德裕、王益、梅挚的“三贤堂”,纪念明末清初“费密一门四世六乡贤”的“四费祠”,专祀宋代“铁面御史”赵抃的“清白江楼”,专祀王安石之父王益(王益曾任新繁县令)的“瑞莲阁”等。

一池碧水,千年文脉,东湖的故事,如同湖中的涟漪一圈圈扩散,永远流传。

曳杖闲行,树影空随明月去

正襟危坐,荷香时有好风来

百龙门

龙,在古人的精神世界里无所不能,被视为权威、尊贵和祥瑞的象征。几千年来中华民族积淀了内涵丰富的“龙文化”。

新都百龙门高9.9米,长19.8米,宽5.9米用石料300余方,重达千余吨,全门采用不对称设计,整体造型如同一个繁体的“龍”字。是由苍龙、云龙、龟龙、翼龙、蟒龙等组成的“龙”字巨型门坊,整个百龙门上一共雕了100条龙。

龙的造型有阴刻,也有阳刻,有的浮于石柱表面,有的缠绕整个横梁,岁月更替,它们见证着一代又一代新都人的成长。百龙门上真的有100条龙吗?想知道答案的话,不妨亲自去数一数。

锦 门

新都三河街道,位于成都北大门,曾经是古蜀道通达成都的最后驿站,也是三条河流(马鞍河与马家碾河、唐家堰河三水汇一,故名“三河”)孕育的水运码头。依托深厚底蕴,新都在此打造了锦门景区,并于2014年建成“南丝绸之路起点纪念碑”。

如今的锦门,复建的城门与街区在夕阳下默然矗立。脚下的青石板路,仿佛还回响着马蹄与驼铃的交织;那些仿古建筑的门廊,曾见证过无数商旅在此整顿行装,将蜀锦、丝绸与茶叶装入行囊,踏上那条通往西域乃至更遥远的世界征途。

千年古桑树

锦门旁,一湾河水静静流淌,一座古朴的通锦桥横卧于碧波之上。循着河岸向上游悠然漫步不过百米,便进入锦门古桑公园。

古桑大道两侧,矗立着15棵百年古桑,其中最震撼的,是两株源自丝绸之路的“古桑王”,树龄跨越千年,依旧枝繁叶茂、苍劲挺拔。它们不语,却仿佛讲述着千年商队、东西交汇的故事。

饮马河

饮马河是一条自西向东贯穿整个新都城区的河流,在新都西门外静静流淌,河水清澈波光粼粼,如碧绿绸带环绕丰饶之地。然而,“饮马河”这个名字并非因其实际用途得名,而是源于一系列神秘而动人的传说。

其中一种说法就是,杨升庵的故居饲有坐骑,每日由马夫牵至西门外河边饮水,杨升庵中状元后,为了尊敬他,群众便将这条河称为饮马河。如今的饮马河不仅是新都的一道亮丽风景线,更作为历史的见证者,承载着珍贵记忆。

娃娃堰

新都宝光寺的西北角,有一条清澈的小溪,溪上有座用石条砌成的大堰。这里水势平稳,不深不浅,多年以前每到夏天,城里城外来这儿洗澡的娃娃不计其数,这就是众所周知的“娃娃堰”。提起“娃娃堰”,不管是新都本地人还是外来的人,只要在新都住上一段时间,都能说出大概的位置。

提起“娃娃堰”,至今还广泛流传着一个故事。杨升庵少时在“娃娃堰”洗澡,遇县官经过未回避。县官出上联考他:“千年古树为衣架”,杨升庵脱口对出:“万里长江做澡盆”。县官惊叹其才,还其衣物。后来人们为了纪念杨升庵儿时的胆略和才智,把这里取名“娃娃堰”,这个地名一直保持到现在。

“考古”一座城市,别忘了“品尝”它

那些古老的食谱、独特的食材

至今延续在街头小吃里

藏着比古器更温润

比石碑更生动的历史

它告诉我们

无论时代如何更迭

那灶台间的烟火,唇齿间的留香

始终是人类文明最坚韧、最温暖的底色

桂花糕

相传,桂湖的桂花是杨升庵从月宫里采摘下来的。杨升庵梦中由魁星指引,乘龙赴月宫折得桂枝,此后便高中状元。 明朝末年,那时新都有个叫刘吉祥的小贩,他从状元杨升庵桂子飘香的书斋中得到启示,将鲜桂花收集起来,挤去苦水,用糖蜜浸渍,并与蒸熟的米粉、糯米粉、熟油、提糖拌和,装盒成型出售,取名桂花糕。

姜 糖

姜糖,已有二百多年的历史。据传,大约在清朝康熙末年,新都三河场有一位马婆婆,将糯米炒熟磨细,掺上生姜汁、红糖调和均匀,揉成软糕,切成小条,做成一种糖出售,取名姜糖。到了马婆婆的第五代子孙,便在那里办起了第一家生产姜糖的作坊。以后仿制者越来越多,又有十多家姜糖作坊相继兴办起来。三河场便成了姜糖之乡。

白米酥

白米酥已有二百余年历史。以糯米粉、白糖、蜜玫瑰、菜油、饴糖等为原料,具有制作精细、鱼泽白净、花纹猪酵、缅腻化渣的特点。

叶儿粑

叶儿粑又名艾馍,原是川西农家清明节的传统食品。1940年,新都天斋小食店将艾馍精心改制,更名为叶儿粑。现尤其著名的是新繁街道的叶儿粑,入味绝佳,深受食客喜爱。制作叶儿粑选料考究,工艺精细,具有色绿形美、细软爽口的特点,为四川名小吃之一,是新繁当地小吃一绝,远近闻名。

新都的“古”,

夹着现代生活气息,

与老城的静谧形成奇妙的“文化叠压”,

这种新旧交织,

毫不突兀的融合,

正是城市不断生长的证明。

“考古”尾声,我们找到的“文物”或许不是金银玉器,而是一段模糊的儿时记忆,一种久违的乡音,或是一口地道的桂花糕味道。

我们用自己的脚步为探铲,丈量着新都的过去与现在,最终呈现的,是与这座千年古城之间,一条坚实而温情的情感纽带。

新都天生就是一座适合“考古”的城市

这,就是我们的独家记忆

在新都的“古里古气”里

我们不仅找到了城市的根

也确认了自己身在何处

策划丨郑 雪

编辑丨郑 雪

审核丨张晓迪 张璐玮

部分来源丨中国网政务 封面新闻 文献名都

相关文章

我宣布!平武的彩林红叶已进入最佳观赏季!漫山红遍、层林尽染各种颜色层层叠叠真的要被迷倒了!图源:微平武这样的风景将一直持续到11月中旬!速速码住这几个...

2025-10-31 2

登高望远、赏秋抒怀是我们与秋天最美的约定丰台这些登高好去处总有一个能满足你的期待千灵山公园此时的千灵山,正铺展着最动人的秋日长卷。浅黄、橙红、深绛的枝...

2025-10-31 2

今年的国庆中秋假期,各省文旅成绩单出来了。接客量TOP4分别是:河南(8136万人次)、河北(7484万人次)、辽宁(6579万次人)、广东(6517...

2025-10-31 1

【来源:彭水融媒】有一种热血叫渝超联赛有一种超值叫“球票变景区通行证”!本周日(11月2日)下午3点彭水新城体育场彭水蚩尤战神队主场迎战石柱红队⚽凭此...

2025-10-31 1

西岭雪山攻略(2024年12月初 年12月初西岭雪山攻略 景区介绍 西岭雪山景区以其壮丽的雪景和丰富的雪上运动项目而闻名,是冬季旅游的理想之地。景区...

2025-10-31 2

阴阴的天带着暖暖的味,吹拂着凉凉的风。禾花走向公园。林荫小径上铺满了金黄的落叶,踩着上面"沙沙"响。这是一种悠长深邃的秋韵——来自大地回归大地。两条林...

2025-10-31 2

10月1日:临夏广河阴,空气优,气温6~13℃。九月的尾声,总裹着一层温柔的凉意。或许是檐角最后一片未落的桂香,或许是傍晚窗棂间斜切的暖光,都在无声诉...

2025-10-31 2

11月1日—2日,“昌源杯”2025年山东省第一届绳类运动会暨“村拔”与跳绳总决赛将“点燃”钢城,但更“燃”的,是“钢城‘住’福,‘食’力助威”活动放...

2025-10-31 3

发表评论